如謎一般的傳奇登山家

懷著忐忑的心在咖啡廳二樓等待著,對這位如傳說的登山前輩了解甚少,約訪前,甚至只能從登山老照片中,勾勒出他的輪廓。

樓梯間傳來咚咚咚走上木樓梯的聲響,戴著一頂深色鴨舌帽、寬鬆格子襯衫、揹著背包,才露出半個身子的吳錦雄,用宏亮的嗓音跟我們打了聲招呼,就像在山徑上與山友相遇那樣……

「嗨!你們也爬山嗎?」

才剛坐下第一句寒暄就離不開山,完全看不出來眼前這條精壯漢子已年逾七十,吳錦雄生長自遍布丘陵、山稜的苗栗,青年時的他就擁有豐富的野營、郊山探勘經驗,聊到是怎麼開始接觸登山的?吳錦雄的回答出乎意料:「那時也不覺得登山有什麼,不就是到高一點的地方露營嗎?」

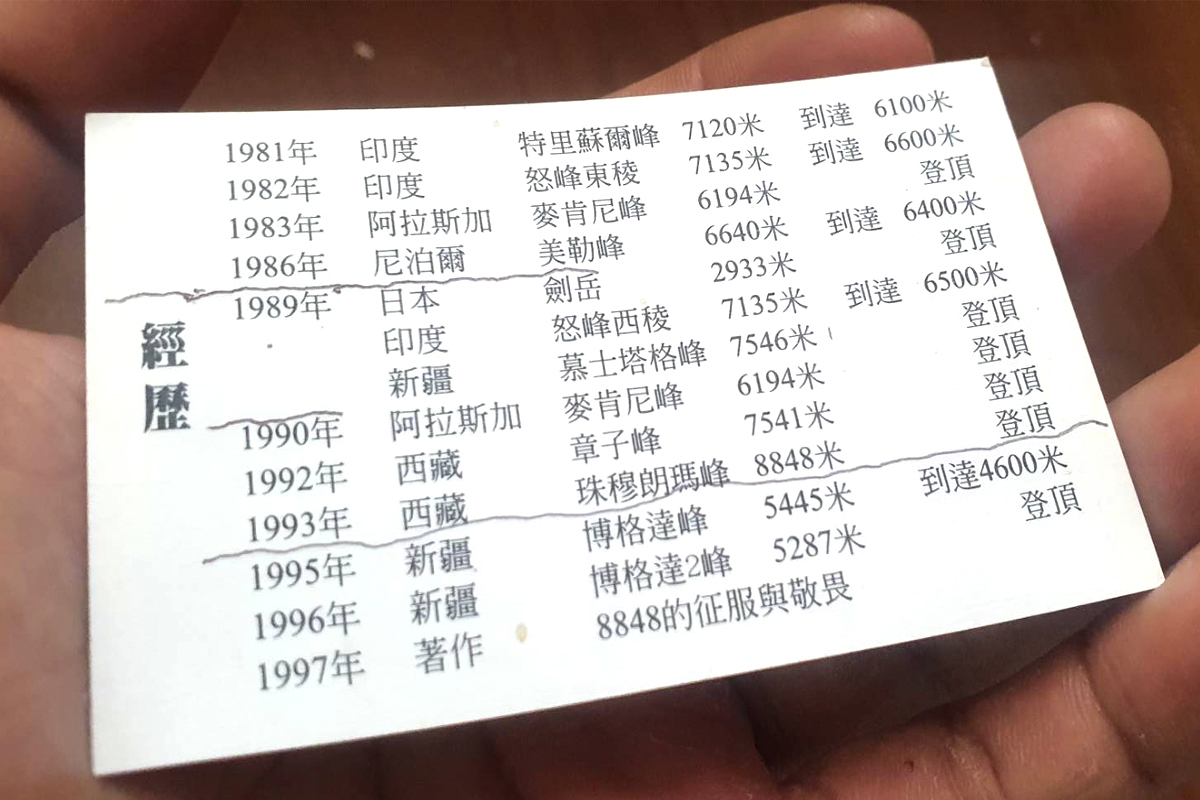

登山超過40年的吳錦雄遞上了一張名片,密密麻麻寫滿了豐富的海外登山經歷:印度怒峰、新疆慕士塔格、阿拉斯加麥肯尼(Denali)、當然還有那屬於台灣的傳奇首登──聖母峰,不到手掌大小的紙卡上,猶如千禧年前那二十年間,山岳前輩們初探海外巨峰的無畏歷程。

「我上禮拜才從南湖大山回來呀!」爽朗地聊起近況,在疫情爆發前,吳錦雄大多時間在日本、韓國教滑雪,待在台灣的時間,則每個月至少上高山一次。低調隱世、在山岳中獨善其身,大概是後來這20多年,吳錦雄的人生哲學。雖然是台灣登頂聖母峰第一人,比起其他那一輩挑戰海外遠征登山的優秀登山家,可以蒐集到關於吳錦雄的資料卻寥寥可數。

「我不喜歡被人認出來啦!我最怕一起爬山的朋友把我的事講出來,爬山喘得不行還要笑笑的跟人合照,太麻煩了,所以我現在總喜歡一個人爬山。」許多山友可能都在山徑上遇過吳錦雄,卻不知他的故事。

1993年的聖母峰哪有在塞車的

「以前海外登山,哪有什麼商業隊,我們是團隊,更像生死與共的兄弟。」

在1980、1990年前後,一副海外攀登必備的冰爪要價當年的一個月薪水,在資訊匱乏的年代,台灣第一批海外攀登先峰前仆後繼地向未知的領域進發著,吳錦雄也是其中的一員。

在網路搜尋「聖母峰攀登」,總能看到擁擠的大本營、山徑上大排長龍的登山者、排隊上山的人龍、幫忙運補氧氣罐的商業團隊,我們可說是生活在一個「經費充足」就有機會登上聖母峰的年代。

可能很難想像,在商業登山隊還尚未盛行的時期,中國、尼泊爾兩國官方每年核發的聖母峰登山許可證不像現在每年數百張,可能一整年就只有一、兩支登山隊有機會攀登,尤其尼泊爾方面當時不合許台灣隊伍申請。西元2000年以前,台灣的聖母峰遠征隊都是從中國方面入山(北面),當時的世界第一高峰,可不是有錢就能登的,登上聖母峰,有時甚至是國際間角逐的焦點。

聽吳錦雄講述1993年的那次聖母峰遠征,想像30年前那浩浩蕩蕩的壯舉,當時技術匱乏、裝備價格高昂,但還是匯聚了一群愛山成痴的攀登者,以時間磨練技術並尋找贊助者,自行摸索海外巨峰的遠征。

登頂前一晚,領隊問我……

「依照約定只有一人可以登頂,那時,我本來不是台灣隊的首選登頂代表!」

1993年,一支由台灣團隊與西藏、中國登山協會三方合組的國際聯攀隊順利取得攀登資格,進駐聖母峰大本營,準備挑戰世界最高峰。

依規定,那次台灣、西藏、中國聯攀隊三方只能各派一人登頂,且若有一方無法登頂、其他兩方也只能撤退。

為了確保登頂時有足夠的體力與氧氣補給,登頂隊員須具備無氧抵達最後營地(海拔8300公尺)的能力,經過一個多月從大本營往返前進基地營,進行高度適應、裝備運補等籌備工作,聯攀隊伍準備迎來台灣第一次踏上世界之巔的機會。

當時的登山隊比起現在的商業隊或自組隊,更講求紀律、團隊,身處前進營地的需要隊員須服從坐鎮大本營領隊的調度。台灣方有能力攻頂的隊員中,年僅30歲出頭的伍玉龍為來自布農族的登山健將,領隊團有意讓台灣原住民成為國內首登世界最高峰者,安排讓伍玉龍為登頂代表,其他隊員則作候補、補給人員。

那時候有些隊員聽到自己不能登頂很生氣想退出,但吳錦雄記得那時聽到登頂人選不是自己時,還是很期待能一起爬山:「就算只能到第四營地也沒關係啊,能爬山就是件開心的事,而且有機會能走到海拔8000公尺以上的地方已經很難得了。」

登頂前一晚,伍玉龍(原攻頂員)與吳錦雄(原協助員)兩人皆順利抵達第四營地,可能是背負著登頂第一人的壓力,伍玉龍在最後關頭身體不適,與坐鎮大本營的領隊團聯繫表示自己可能沒辦法攻頂,反而是沒有壓力又已經完成自己本來抵達第四營目標的吳錦雄還保持良好的身體狀態。

「吳錦雄,那你還好嗎?可以登頂嗎?」電話裡傳來領隊的聲音。

登頂,要活著回家

「本來答應我老婆不登頂,只爬到海拔8300公尺,結果……」

位於聖母峰北坡的第四營地海拔8300公尺,要說這裡已是世界之巔也不為過,全球僅有5座峰頂高於這個海拔(聖母峰、K2、金城章嘉峰、洛子峰、馬卡魯峰),本來是吳錦雄這趟遠征的終點,卻意外迎來另一座高峰。

使命必達,是吳錦雄對自己最貼切的形容,儘管已年過40,對目標的完成還是有著高要求,補給任務時別人背20公斤自己就絕不會只背15公斤,其他隊友能走兩趟就絕不會只走一趟,接下登頂人選時更是如此。

與來自中國、西藏的隊友離開最後營地,往海拔8848公尺的頂峰出發,極高海拔的攀登與一般登山不同,那段落差僅約500公尺的路程,只能走兩步休息一步,罐裝氧氣更是要小心節制地使用,因為在海拔超過八千公尺的稜線上要活著回家,可不能太早耗盡氧氣的供給。腳步穩定地配合著呼吸就這樣走了十幾個小時,雖然四周盡是峻闊的山景,但眼下只專注在安全的踏出每個腳步,只有登頂後滯留在世界之巔的短短十幾分鐘,能好好意識到眼前的覆蓋白雪的群山是如何美得無法形容,而深受感動。

吳錦雄回想當初參加登世界最高峰的遠征隊,父母甚至只知道自己要去登山,卻是在報紙看到登上聖母峰新聞才知情。那年,吳錦雄的女兒才剛滿三歲,除了完成登山隊的登頂計畫,活著回家更是使命必達的任務。

在商業登山尚未成熟的1993年,攀登八千米以上高山有遠高於現今的死亡風險,平均每100位挑戰聖母峰的人有超過10人永遠留在山上,但吳錦雄從來沒有想過自己會沒辦法活著回家,可能就像剛開始登山時的想法,不過是到高一點的地方露營,只需擁有能力登山與下山,如此單純而已。

想再去Denali 然後滑雪下來

「登山有好多種方式,後來覺得下山都要走好久,我很想登頂完能滑雪下山!」

聊起開始登山、到登聖母峰之前,那時的吳錦雄剛歷經創業失敗,在換了幾份工作後,全力投入登山領域,因為沒有哪個老闆可以接受自己每年都要請一兩個月登山、遠征的人。面對生活率性、不受拘束,對於明確的目標則毫無他念的完成,吳錦雄面對人生就像登山,不可能都是輕鬆的平路,總是要有變化,才會看到美的地方,讓生活不無聊。

還會繼續登山嗎?這是當然的。年逾70的吳錦雄,下一個目標要再次登頂位於阿拉斯加的北美最高峰Denali,然後滑雪下山,也許就像老練的水手嚮往著星辰大海,起伏的山稜是吳錦雄實現自我的天地、或者是一種面對人生的態度、一種最單純但豐富多變的生活方式。

如果有一天在百岳山徑上巧遇吳錦雄,不妨用他喜歡的簡單方式打聲招呼,分享彼此在山上走了哪些的地方、看到什麼奇怪的石頭、可愛的動物、形狀有趣的雲、壯闊的山形,就如同一般山友偶遇那樣。

撰文/王一訢

協助編輯/陳奕潔

圖/吳錦雄、一路報導

責任編輯/OT編輯部

*本著作權屬一路報導,侵害必究;未經許可不得任意轉載!